Ohne eigenes Auto geht es oft nicht – zumindest auf dem Land. Busse und Bahnen fahren hier seltener, Radwege sind rar. Wie soll da die Verkehrswende gelingen, der Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel, weg vom Individualverkehr? Ein Beispiel aus der Altmark zeigt, wie die Menschen in einem kleinen Dorf ihre Mobilität organisieren.

Durch die Digitalisierung können Menschen von überall aus arbeiten – zum Beispiel auch von zu Hause aus. Ein Coworking Space ermöglicht es, nah am Wohnort zu arbeiten und gleichzeitig am Ende des Arbeitstages die Bürotür hinter sich zu schließen und die Arbeit dort zu lassen. Das ist zum Beispiel interessant für Menschen, die freiberuflich arbeiten, Gründer und Gründerinnen oder auch für Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen mit pflegebedürftigen Angehörigen.

Geisteswissenschaftlern wird zu Unrecht das Klischee nachgesagt, ewig als Taxifahrer arbeiten zu müssen. Die beruflichen Perspektiven von Philosophen, Linguisten, Historikern und Ethnologen sind deutlich besser als oft angenommen.

Rheinland-Pfalz ist das Weinland Nummer 1 in Deutschland. Zwei Drittel der gesamten deutschen Erntemenge werden hier in rund 10.000 Betrieben produziert. Doch der Klimawandel führt mit seinen immer heißeren Sommertagen zunehmend zu Hitzeschäden bei Rebstöcken und Trauben.

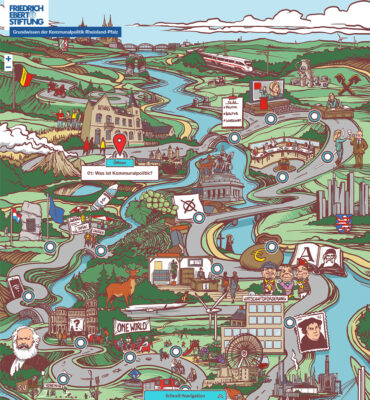

Eine sehenswerte Übersicht über die Kommunalpolitik in Rheinland-Pfalz hat die Friedrich-Ebert-Stiftung zusammengestellt. In einem großen gemalten Bild wimmelt es von Bezügen zu Weinbau, Rhein und Mosel, Windrädern, Nürburgring – und in dem Wimmelbild versteckt sind zahlreiche Kapitel übers „Grundwissen der Kommunalpolitik Rheinland-Pfalz“.

Das Programm „Kleinere Städte und Gemeinden – überörtliche Zusammenarbeit und Netzwerke“ von Bund und Ländern unterstützt Kommunen, die Kooperationen mit ihren Umlandgemeinden eingehen.

Wo sich Zeitungen aus kleinen Gemeinden zurückziehen, füllen häufig Amtsblätter der Kommunen die Lücken. Ein ausführlicher Beitrag klärt darüber auf, was zulässig ist.

Die Mitgliederzahlen der Kirchen sind rückläufig. In zunehmender Zahl werden Kirchen verkauft, umgenutzt oder abgerissen. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft will jetzt eine Gruppe Wissenschaftler einen Leitfaden erstellen lassen.

Das Bundesinnenministerium erprobt die Einrichtung einer Kleinstadtakademie. Damit sollen innovative Ansätze für eine nachhaltige Stadtentwicklung modellhaft erforscht werden.

Mikromobilität ist ein neues Buzzword, in vielen Städten heißt das allerdings: Haufen von Elektrorollern verschandeln das Stadtbild. Die schnelle und ungeregelte Einführung von E‑Rollern hat dazu geführt, dass vielerorts Fußwege zugeparkt sind von achtlos abgelegten Rollern. Wie sollten Städte und Gemeinden also agieren?